一、项目概况

工程名称:某场地(二期)土壤修复工程

实施时间:2019年6月-11月

项目背景:

场地原为工业用地,历史生产活动导致局部区域土壤污染,需满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第二类用地筛选值要求,为后续土地开发提供环境安全保障。

二、污染特征分析

污染区域:

A区:面积约3000㎡,污染深度0-6m(分0-1m、1-3m、3-6m三层)

B区:面积约8176㎡,污染深度同上

主要污染物:

重金属:砷、铅、镍、锑、汞、铜、六价铬

有机物:苯并[a]蒽、苯并[a]芘、氰化物

污染总量:开挖修复土方量约24,000m³

三、核心技术方案

技术路线:

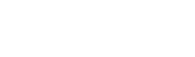

采用异位固化/稳定化(S/S)修复技术,通过"土壤开挖-破碎筛分-药剂混合-养护检测"全流程管控,实现重金属污染土壤无害化处理。

工艺流程:

精准开挖:按污染深度分层开挖,避免交叉污染;

破碎筛分:去除大块建筑垃圾,调整土壤粒径至<20mm;

药剂混合:使用小松土壤搅拌一体机(带称重系统)均匀添加固化剂(主要成分:水泥、石灰、磷酸盐);

养护检测:养护14天后采样检测,确保污染物浸出浓度达标。

技术优势:

高效性:单台设备处理能力达200m³/小时,缩短工期;

适应性:固化剂配方针对多金属复合污染定制,重金属固定率>95%;

环保性:全程封闭作业,粉尘与噪声控制符合上海市地方标准。

四、实施效果

环境效益:

修复后土壤中砷、铅等重金属浸出浓度低于GB 36600-2018筛选值;

苯并[a]芘等有机物降解率达85%以上,氰化物浓度降至安全阈值以下。

工程效益:

修复成本较热脱附技术降低60%,较水泥窑协同处置降低40%;

施工周期150天,比计划提前20天完成。

社会效益:

形成工业遗留场地修复技术模板,支撑上海"土十条"实施;

修复后场地达到住宅/公共设施用地准入标准,助力嘉定新城开发。

五、案例可视化呈现建议

污染分布三维模型:基于勘探数据构建A/B区污染深度可视化模型,标注超标污染物热力图;

修复工艺流程图:展示"开挖-破碎-混合-养护"全流程设备联动示意图;

修复前后对比:

原状土壤:黑褐色黏性土,夹杂工业残渣,异味明显;

修复后土壤:灰白色块状结构,无异味,取样检测报告(浸出毒性、TCLP试验数据)。